La Semana Santa era un infierno, el suelo ardía, quemaba la suela de los zapatos, y aquellos pies que henchidos por caminar desbordaban los huaraches y se precipitaban los dedos al suelo resultaban con llagas y severas quemaduras, además de los pisotones a causa del hacinamiento de la multitud que acudía a seguir al cristo que sería crucificado por los pecados de los allí reunidos y de los que se quedaron en sus casas. Aquella estación era de las pocas en que mi abuela, la madre de mi madre, utilizaba calzado, pero era tan sencillo que la energía calórica penetraba el plástico de los zapatos y los pies sudaban, se asfixiaban, incluso derretía la suela y era como caminar sobre gelatina. La forma del calzado se deterioraba hasta ser una cosa informe que cansaba los pies, colapsaba el material y los exponía al suelo.

Así era cada año. Los zapatos de mi abuela se derretían y se estropeaban en los Días Santos por tanto caminar detrás de los patronos, por seguir la procesión, las tres caídas de Jesús, representadas en un cómico performance carente de entusiasmo, quién sabe si por los efectos del tormentoso sol primaveral o a causa de la mala actuación y vestuario de los actantes. Sin embargo, la mayoría de los presentes lloraba al llegar al clímax de la narración, es decir, al ser crucificado el cristo.

En este tránsito los únicos que no se lamentaban, o lo hacían por retirarse, eran los niños, entre ellos mi madre y sus hermanas, quienes carecían de calzado y soportaban el ingente ardor bajo sus pies. Para mitigar este dolor brincaban ora sobre un pie, ora sobre el otro, además buscaban la sombra, por mínima que fuera, pero he aquí que se hallaba repleta de mozalbetes que ocupaban los árboles y sus alrededores, incluso en sus altas ramas, desde donde veían el calvario del falso galileo. Las breves penumbras que ofrecían las débiles y delicadas formas de las plantas adventicias que sobrevivían a la intemperie, sobre las banquetas y el arroyo vehicular, eran un tesoro para aquellos que buscaban descansar de aquel infierno.

La miseria de aquella estampa se acentuaba con el sonar de las campanas de los heladeros que acompañaban a la multitud y no a la procesión. En cada calle chicos y grandes se acercaban para comprar sus productos, los cuales, antes de llevarlos a la boca, los posaban sobre la frente o cuello para refrescar la piel. También se encontraban los vendedores de agua, aunque ellos eran más concurridos por la clientela adulta. Sin embargo, mi madre y sus hermanas no podían adquirir ni uno ni otro. Deseaban ambos, pero al menos a sus seis años, sólo habían probado el agua. Paletas congeladas ni helados, ni siquiera el cono, eran impensables. Mi mamá recuerda el rostro de los niños, de aquellos que agotados por el calor exigían a sus padres un helado y al obtenerlo lo devoraban, satisfechos, complacidos, abstraídos en la golosina; no había más Jesús ni Semana Santa, sólo dicha satisfacción.

Mi madre no recuerda cómo terminaba aquella representación, si con el falso nazareno crucificado o con la escenificación de la resurrección. Era un deber asistir y acompañar al galileo hasta su muerte, «él entregó su vida por nosotros», decía mi abuela. Al finalizar todas volvían a casa, agotadas, sedientas, pues el agua que llevaban consigo no bastaba. El ascenso, en ese estado físico, era una caminata al Gólgota. Aunque los pies no resultaban lacerados, pues ya estaban acostumbradas, sí presentaban callos, dolores punzantes y envaramiento durante algunos días.

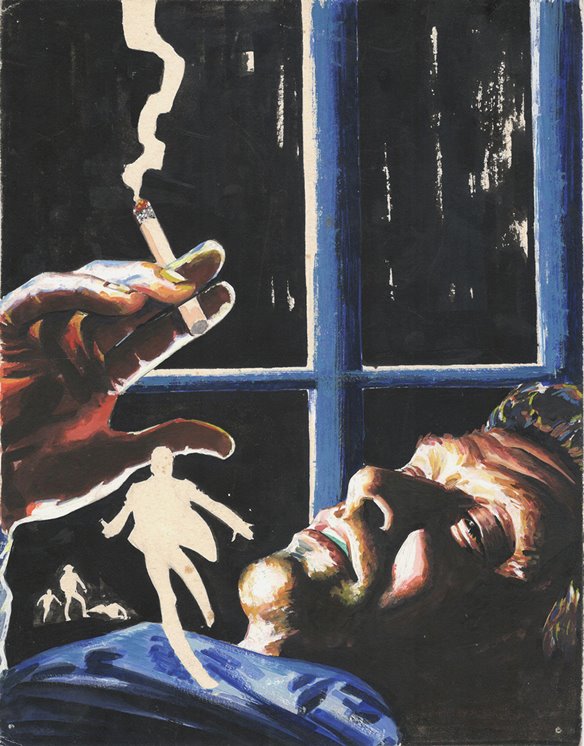

En esta temporada era cuando los antojos de mi madre y sus hermanas, y quién sabe si de su madre, por un dulce helado, incrementaban. El sol impactaba feroz en lo alto de la montaña, los caminos se mostraban desérticos, colmados de fina arenilla blanca, surcados por hierba adventicia y grandes cactus, algunos muertos, que se erguían hasta dos metros, y eran el hogar de varias aves. Había también ingentes nopaleras que a causa del sol y la ausencia de lluvias se mostraban decaídos; el observarlos era una visión semejante a contemplar hombres condenados que aguardan su turno de subir al cadalso, sujetos a un cepo, atravesada toda la piel por arcaicas bregaduras. Y aquella como aura fantasmagórica del calor que azota las formas todas creaba una hipnagogia de colapso, de destrucción sobre todo.

Este escenario motivaba hasta la locura el deseo por un helado, siquiera un insípido hielo que congelara la boca y los dientes, que enfriara al menos un vaso de agua. Pero allí en el pueblo pocos poseían un refrigerador. En la cúspide de la montaña, donde vivió mi madre, no había energía eléctrica, y no la hubo sino hasta principios de la década del 2000. Así que de tener un frigorífico, sólo sería funcional como alacena, aunque no había mucho que guardar.

Cuando llegaba la noche todo era penumbras, profunda oscuridad. No así el cielo que se mostraba desbordado de estrellas que brillaban, que se apagaban y otras que caían, incendiadas, bellas todas. No obstante dicho cuadro, la familia acudía a sus camas para reunirse con el sueño. No había más que hacer. Así que apagaban las velas y esperaban la mañana.

A pesar del calor la lluvia tardaba. Cielos diáfanos se extendían hasta perderse en la noche. Algunos días aparecían una o dos vagabundas nubes, como perdidas en un desierto, y pasaban lentas, proyectando sombras surreales hasta desaparecer en el horizonte; formas que representaban otras formas tan absurdas que se diría una pintura de René Magritte, figuras semejantes a ‘Le Viol’ o ‘Le secret du cortège’ se dejaban observar en aquellas desérticas latitudes.

La memoria de mi madre es un cuadro, una obra de arte que guarda todos los colores, todas las imágenes, el pasado vuelto presente; una pintura que muta, que se torna oscura, que habla pero es sorda, pues si escuchara se corrompería el contenido, su realidad operatoria. Cuántas nubes habrá contado, aquellas veces que presenció la pluviosidad trocarse en tormenta, la extraña fauna que recorría el cielo y la tierra… todo habita en su memoria, es otro mundo, otro tiempo que no fenece, sino que se repite en ciclos perennes, invencibles.

Es así que mi progenitora guarda el estigma doloroso del sol primaveral incendiando sus pies al caminar. El suelo todo ardía, y descalza marchaba ora sobre la arena ora sobre piso firme rumbo al centro, a las grandes tiendas, a comprar las viandas. Y era en una de estas temporadas de Semana Santa cuando mi madre descubrió las paletas de hielo y los helados. Veía, sobre todo a los niños, disfrutar con pasión dicha golosina. Como todos sus deseos, éste era imposible. Apenas tenían dinero suficiente para alimentarse, por ello era impensable consumir estos dulces.

Pero aquella tarde que sus pies resultaron lesionados durante su asistencia a la representación del suplicio de Jesús de Nazaret, se juró que probaría una paleta de hielo, de limón, antes de morir, y sobre todo, antes de que el calor pasara. Este era el tiempo indicado.

Tras volver a su casa, aquella tarde de Jueves Santo preparó su baño. Colocó agua fría en la tina de plástico en la que se bañaban todas sus hermanas y allí se sumergió para aliviar el calor de su cuerpo, para exorcizarlo, sin saber que la pasión que le ardía era el deseo, simple, de una paleta congelada.

¿Qué niño no desea todo? Mi madre piensa en su infancia al ver a los mozuelos que corren descalzos, sucios y hambrientos sobre las aceras a la espera de una limosna, y mientras llega asoman a los escaparates de las tiendas poseyendo con la mirada y el recuerdo aquello intocable, inalcanzable. Sus ojos tiemblan a causa del deseo, de aquel simple placer que no pueden satisfacer , y a veces una lágrima asoma, suicida, al borde de la realidad dolorosa, y cae solitaria al abismo. Así era mi progenitora según sus palabras. No habían más posesión de las cosas sino por medio de la memoria impregnada por una imagen visual, sonora o aromática. Cuántas veces quiso una muñeca, un vestido, un par de zapatos, un simple listón azul, una paleta helada de limón. Y todo le fue negado.

Sin embargo, esta era una de las pocas cosas a las que se rehusó olvidar. Deseaba con vehemencia la posesión del dulce hielo verde y estaba decidida a tenerla cuando fuera a la tienda. Aquel día llegó luego de varios intentos, pues el caprichoso azar le negaba la ida al centro. Su madre (mi abuela) acostumbrada a encargarla traer la comida, le negó aquella tarea en la cual concretaría su deseo, y la delegó a su hermana mayor. Se diría que el destino, cruel, le negaba la victoria, el placer. A pesar de que se ofrecía para dicho encargo, su progenitora la ignoraba, como muchas veces, y ordenaba hacer a su otra hija.

El plan de mi madre es simple: acudir a la tienda a comprar lo menester, y con el dinero que sobrara adquirir su paleta de hielo, que por ese entonces, según mi mamá, era muy barata. Quizás alrededor de 10 centavos. Esa era la idea. Así que sólo esperó. Nunca olvidó su intención, sino que el deseo incrementó.

Era el 6 de mayo de hace muchos años, tal vez 50, justo el día de su cumpleaños, cuando mi abuela partió a un «mandado» y llevó con ella a su hija mayor. Fue así que delegó las compras a mi madre y encargó el cuidado de sus tres hermanas menores. Apenas ambas partieron, mi madre corrió a la tienda a comprar los alimentos y al llegar acudió hasta el refrigerador de los helados y echó un vistazo a su interior; para ello tuvo que estirarse y despegar sus descalzos pies y erguirse sobre sus dedos a fin de recorrer aquella fría imagen de las golosinas.

De súbito sintió alivio. Nunca había visto tantos colores solitarios y combinados. El helado le fue semejante al terciopelo que visten los santos de las iglesias, y uno como fantasma recorría aquel escenario y se paseaban entre los variados productos, desde paletas, helados, sándwiches, fresas con crema, en fin. Eran tantos que no sabía cuál elegir. Los quería todos.

Arriba del frigorífico se hallaba una cartulina que mostraba los precios de los productos; sin embargo, mi madre no sabía leer, así que calculó lo que le podía quedar de tras comprar la comida. Deshizo el puño en el que llevaba el dinero y halló dos monedas de 1 peso. Apenas lo vio rehízo el puño y fue hasta el mostrador para solicitar las viandas: haba, petróleo, frijol, manteca y leche. Pagó sin esperar que le dijeran el total. La mujer colocó los productos dentro de una bolsa y la dio a mi madre junto con una moneda de 50 centavos. La niña la miró admirada y le devolvió a la afanadora y le pidió que le diera una paleta de ese valor. La mujer tomó el efectivo y se dirigió hacia el helado, abrió el contenedor y ofreció a la pequeña una paleta de limón envuelta en un plástico.

De inmediato la niña echó a correr. «No me importaba estar descalza. A esa edad nada era impedimento. Corría, corría, corría. Ni el viento en contra me detenía. Estaba segura que podía correr tan veloz como un caballo». Mi madre no paró hasta ganar la montaña, entonces descansó bajo la sombra de un árbol, descubrió la paleta y la probó por primera vez. El hielo se derritió en su cálida lengua y toda ella se estremeció; el sabor era increíble, ni siquiera podía describirlo, y la temporada era propicia para su consumo. No pudo contenerse y dio una dentellada a la paleta y la devoró a mordiscos. Luego cerró los ojos y agradeció al cielo por tan grande regalo. Después levantose, tomó sus cosas, y marchó a paso lento hasta su casa.

Al llegar, sus hermanas le vieron una sonrisa inmensa y potente que nunca antes había esbozado, evidencia de que algo extraordinario le sucedió, por lo cual le inquirieron qué era aquello que había experimentado para mostrar tal alegría que contagiaba, que motivaba a la risa y al abrazo.

La pequeña les contó todo e hizo cuanto pudo por describir las sensaciones que aquella paleta le produjo; el sabor, la textura, el hielo colorido devorado bajo la sombra augusta de un árbol. Sus hermanas la escucharon atenta, con los ojos bien abiertos y las manos unidas, absortas, como se postran los fieles ante una imagen religiosa creyéndola sacra.

La memoria del pasado inmediato acudió a su boca y salivó como oblación a aquella golosina y una desbandada de sensaciones, como aves que escapan del invierno, acudieron a su voz para ser reproducidas. Era verde y helado. El color estaba congelado, como prados primaverales venidos de las montañas, traídos por las aguas manantiales que brotan desde las cavernas; inmanente el frío con sabor a un campo de limoneros de frutos recién cortados; su cáscara vuelta incienso que enamora al calor y la sombra de un árbol es la esquina del paraíso.

Sus hermanas quedaron sorprendidas de su manifestación a favor de la golosina y le pidieron que les convidara si quiera un diminuto trozo; sin embargo, ya no había dinero para comprar más. Mi madre no estaba satisfecha, quería más, probar otros sabores, el helado y su barquillo, el sándwich congelado. Pero no había manera de adquirir ni uno solo.

Se sentaron sobre la tierra y pensaron qué podrían hacer para comprar más paletas antes de que su madre volviera. Pero no hallaron ni una respuesta. Además, la menor de las hermanas echó a llorar como berrinche por su deseo imposible, pues pensaba que su lacrimoso lamento atraería algún milagro. Las horas avanzaban y el sol comenzaba a retirarse, a declinar sobre las montañas, la madre estaba por volver, así que las oportunidades para comer helado eran mínimas. De pronto escucharon que su prima, 10 años mayor que mi madre, volvía con sus animales tras pastar desde la mañana, el balar de los brutos evidenció su presencia.

-Pídele prestado a la Rufina -dijo a mi madre una de sus hermanas.

El resto de ellas se volvió hacia mi progenitora y al unísono la impelieron a ejecutar la idea. Ella no perdió tiempo, y silente echó a correr hacia la vecina casa para encontrar a su prima, a esa que llamaban Rufina. La halló en el corral de los borregos, terminaba de ingresarlos, cuando la saludó desde lo lejos con una mano en el aire. Rufina respondió al gesto de la misma manera.

-Rufina, te quiero pedir un favor. Mi madre me dijo que te pidiera prestados 10 pesos para que compre cosas. Ella no está, volverá hasta muy entrada la noche y no hemos comido.

-Pues qué tanto va a comprar mi tía -respondió la prima.

-Tengo una lista: velas, petróleo, manteca…

-Está bien, no importa, te daré el dinero. ¿Cuándo me lo devuelve?

-Cuando vuelva, creo que mañana, pues hoy llegará tarde.

Rufina metió su mano en la bolsa de su babero, revolvió su contenido y sonaron varias monedas, luego extrajo un puño de ellas, casi todas centavos, pero he aquí que había una de 10 pesos, y la ofreció a mi madre.

-Tómala.

Mi madre obedeció. Sujetó la moneda con fuerza, cual tesoro, cual milagro.

-Gracias -dijo, y echó a correr hacia el centro, sin siquiera avisar a sus hermanas.

Era una carrera contra el sol, que se apuraba a descansar para volver fúrico al día siguiente. En poco tiempo llegó a la tienda y observó los precios de los productos. El más caro costaba 2.50 pesos. Se trataba de un sándwich de helado con cuatro sabores: frambuesa, zarzamora, chicle y mazapán. El helado se desbordaba de la galleta. No lo pensó más, llevó los cuatro sabores. Gastó todo el dinero y volvió corriendo a su casa. Sus hermanas la recibieron asombradas cuando la vieron llegar con la bolsa con golosina, que de inmediato las repartió.

Las cuatro marcharon hasta a lo alto de la montaña, a un abismo, sobre una enorme piedra pulida por la naturaleza, donde acudían, quién sabe si aún lo hacen, la fauna reptil para admirar el sol. Allí observaron el crepúsculo sobre aquella mole que se tornaba fría. Saludaron a la noche que ya se posaba sobre la tierra, pero desde donde estaban aún observaba el bermejo beso de despedida del astro rey.

«Siento que puedo morir ahora. Tirarme de este punto y volaría. No sé porque… este sentimiento es nuevo».

Días después su madre se enteró del préstamo que había solicitado mi madre a su prima, ya que esta última le exigió el pago a mi abuela. Ella golpeó a mi madre. Era mucho dinero para gastar en golosinas. Vivían al día con 2 pesos. No obstante, mi madre no se arrepiente. Recuerda el atardecer con sus hermanas, comiendo helado, convidándose los sabores.

«Ese día probé la noche, me comí el cielo. Sabía a chicle, a zarzamora, frambuesa y mazapán. Pocos han comido helado en la cúspide de una montaña mientras se observa el ocaso, asomados al abismo, sin miedo a nada, sin que el tiempo exista».

I

I